عتبات قرائية في كتاب ” المسرح وغوايته المركزية ” محمد زغير ( باحث واكاديمي)

عتبات قرائية في كتاب " المسرح وغوايته المركزية " محمد زغير ( باحث واكاديمي)

عتبات قرائية في كتاب ” المسرح وغوايته المركزية “

محمد زغير ( باحث واكاديمي)

يعد كتاب “المسرح وغوايته المركزية” لمؤلفه الناقد والاكاديمي د.نورس عادل هادي الصادر عن جمهورية مصر العربية ضمن منشورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة (31) لسنة 2024 واحداً من الاصدارات اللافتة والتي ِتندرج ضمن أفق الدراسات الفكرية التي تتعرض لإشكاليات فارقة في مؤثراتها ومن ثم نتائجها المؤدية لصناعة خطاب مسرحي على وفق معادلات معاصرة، إذ تتوخى مفاصل الكتاب عمليات تحليل الشواغل الفلسفية التي تتداخل ومقولة صراع المركزيات، لا بوصفها ظاهرة من ظواهر الأبستمولوجيا وحسب بل بوصفها أحدى أهم العتبات التأسيسية التي أسهمت بتدشين حالة جديدة كلياً على المسرح صناعة وتلقي عبر توريط الاخير بالعديد من الموجهات المستحدثة والمرتهنة بمشغلات ذات منحى لامركزي تغوي صناع خطاب العرض المسرحي الذين بدو متأثرين أيما تأثر بالزخم الذي تحرره التحولات الثقافية والفكرية الكبرى بخاصة تلك المقولات التي جرى انتاجها على منوال فكر المابعديات ونواياه الحذقة في إنتاج ما يشبه استقلاباً فكرياً وجمالياً، أذ قسم الكتاب الذي حمل شعار دورة المهرجان وهو من القطع المتوسط الى قسمين رئيسين ضم القسم الاول منه بعد الكلمات الافتتاحية لوزير الثقافة المصرية (أ.د احمد هنو) ورئيس المهرجان (أ.د سامح مهران) ثلاث فصول تناولت بالتتابع مهاداً فلسفياً يستقرئ معطيات احتدام حالة الحراك الذي حررته المقولات الفلسفية عبر إنشائها افقاً مفاهيمي تتوالد فيه المتعارضات ضمن حقبة أتصفت بخصوبة الاظهار الفلسفي، أذ تمكنت تلك الحقبة من تمرير العديد من مشاريعها بعيدة الأثر عبر التطبيقات الثقافية التي ابدى مزاولوها مرونة منقطعة في اعلانهم بنى أتون ذلك الصراع ومن ثم يتوخى المؤلف قراءة مخرجاتها في خطاب المسرح العالمي، فيما ضم القسم الثاني منه تطبيقات تحليلية لمفهوم اللامركزية وتمثيلاته في بعض من العروض المسرحية العراقية التي انتخبها المؤلف بما توصل إليه من معايير تتسق ومخرجات تلك التحولات.

تفكيك المركز: نحو التمرد وغواية المعنى

أظهر الكتاب في مستهل فصله الاول الجزئيات الفلسفية التي مهدت شواغلها لاصطناع ذلك الصراع المزمع بدءا من الصدامات التي حققتها الأسئلة الكبرى وما استطاعت الفلسفات القديمة من بثه في الفضاء النقدي والجمالي، مرورا بتحولات الوعي في عتبات الحداثة وما بعدها، ووصولاً إلى اللحظة الراهنة التي باتت تتميز بانهيار المطلق على مستوى المعنى بفواعل المناقلة المفرطة من الحقول المجاورة لفن المسرح، وليطرح الكتاب فكرة تتخذ مسارين يقع الاول منها ضمن محاولة المؤلف في التعرف عن العديد من المقولات الفلسفية المضمرة او التي لم تأخذ مساحتها في الاستعراض المعرفي الخاص بتاريخ التعاطي المسرحي فلسفياً، فيما يتخذ المسار الثاني نقطة انطلاق يحاول الكشف بوساطتها عن مؤثرات تلك المقولات المحايثة التي غيرت شكل ومضمون الخطاب المسرحي واستحدثت العديد من آليات الاشتغال التطبيقي بدراية وقصد اصحابها أو دون ذلك على الاغلب، كما هو الحال في الاشارة النابهة لسيمولاكر افلاطون الذي مهد لتدهور الاصل والذي استلهم ارسطو عبره مفهومه عن المحاكاة – بحسب المؤلف-وكذلك الحال مع التماهي الفلسفي الذي جرى اعتماده عبر حقبة التعاقد الفكري المسيحي لمنظور يسمح للفن المسرحي بالتداول شريطة تشييد كل بنى التمركز حول عقيدة لم تبتعد كثيراً عن عقيدة الاله واشتراطاته الجمالية المصاحبة لسردية أنبثاق العالم وفق اجتراح الخطيئة الداحضة لكل التمركزات الاخرى والتي وان ابدت تمظهراً لمعايير تأسيسية جديدة لفكرة المركزية الاحادية الا انها اشعلت صراعاً مضاداً مع شتى التمركزات المناهضة للاشتراط الاحادي، ذلك أن هذا الاشتراط كان من شأنه تقويض فواعل لذة الذات ووجودها العاقل في معادلات انتاج المعنى، كما تطرقت مفاصل الكتاب الى العديد من الطروحات المخلخلة لحالة الثبات المفاهيمي داخل حيز من البينية الجدلية التي اصطنعها المؤلف ضمن منظور الانشغال الفلسفي والفني ورصنها عبر مقولات أسهمت بتغيير أنماط التفكير ودفعت الوعي باتجاه تبني التعددية كإطار عام لتحديث الفهم الذي اصبح لا يرى في التوجهات الاحادية طائل ولا يجد في المسلمات حالة مفاهيمية صحية مستشهداً بالرجرجة التي احدثتها طروحات فلاسفة على سبيل المثال لا الحصر(ديكارت) ونحته لمفهوم الكوجيتو بوصفه مفهوما منقلباً على ما سبقه من طرح في اعلان مشروع مغاير ينطلق من مبدا الشك بوصفه منهجا للفهم الغربي نحو ايضاح الحقائق والدفع بمرتكزات الذات المفكرة بوصفها شريكاً عقلانياً في انتاج المعنى، ومن ثم ينتقل على هذا المنوال البيني الى ( شيلنج_ وفيخته) اللذان عمدا الى نكران مركزية العالم الخارجي كافتراض ليس له وجود او ثبات ، فأراء (شيلنج) وبحسب المؤلف تعمد الى تهشيم مقولة الذات والروح للموضوع على حسابها، بوصفه سابقاً للفكر وداعما لمفاهيم الحرية التي يؤكدها الوعي الجمعي، والذي مثل طرحاً يتهادن مع رأي (بيركلي) حول(ورطة التمركز حول الذات) التي افاد منها فيما بعد(فويرباخ) وانتج عبرها موجهات فلسفته نحو هدم الثوابت ونقد الركود والايمان المطلق ومن ثم اطلاقه لذات الانا واعتماده الخيال الانساني وما يسفر عنه من متصورات استطاعت اقتياد المزاج الفلسفي لحقبة برمتها نحو امكانية إذابة حدود الممكن وبذلك يكون قد فكك مركزية الاله واعادها الى الانسان المفقود الحسي، وفي هذا الخصوص بالذات جرى الرواج في ايامه نحو نحت مفهوم الالحاد الفلسفي بوصفه اتجاهاً مفاهيمياً يرفص الاعتراف بالمطلق الميتافيزيقي ليرى ان صورة الله ماهي الا اسقاط للصفات الانسانية المثالية في كيان متعال وهذه الفكرة ما هي الا اسقاط الكمال على مركز خارجي، وفي مفصل مجاور يستدعي المؤلف مقولات إشكالية (لنيتشه) بوصفه احد أكثر الفلاسفة أن لم يكن اكثرهم فعلاً وتأثيراً في زلزلة بنى اليقين القديم والذي يعد على المستوى النقدي مشروعا وفعلاً تاويلياً لا يسعى الى حقيقة بذاتها انما يعمد الى إنتاج سلسلة مفتوحة من التاويلات ممكنة الحدوث عبر ما اسماه (تجذير الشك) في المبادئ الاخلاقية كالصدق / الحقيقة / البرهان/ انطلاقاً من ما دعاه (المنظومة النسبية) ومقولته في ان الواقع بالضبط ليس ما هو موجود بالفعل بل ان هنالك تاويلات فقط ، وعلى غرار مقولته ” اذا كان العالم مادة والمادة متحركة اذاً لا ثبات في العالم.. اذا كان العالم متحركاً ، اذا لا مطلق وكل الامور نسبية ، اذا كان كل الامور نسبية ، فكل الامور متساوية ، واذا كانت كل الامور متساوية ، فإذاً ، لا معنى ولا اخلاق ، واي حديث عن المعنى انما هو اوهام ” معلناً بذلك موت الاله/الانموذج /المركزية القارة في يقين الوعي القديم وتصوراته عن التاريخ واحداثه الفكرية بوصفه المعادل الموضوعي لانتفاء الثوابت وديمومة الحراك الفكري ليصل الى الانسان الاعلى (الانسان السوبرمان) المبني على تفكيك المركزيات كلياً رافضاً بذلك فكرة التمركز مجترحاً جملة من المنطلقات المحرضة على الخروج بصيغ جديده كخلفية فلسفية لتفكيك المركز، وبهذا السياق يتوخى المؤلف العديد من العينات الفلسفية التي يراها داعمة بصورة واخرى لإنتاج اللامركزية بوصفها مفهوماً مصطنعاً مشتتاً للوعي الانساني في الاطر الفكرية والفنية والثقافية على حد سواء.

كذلك فقد ناقش الكتاب في معرض تناوله لاهم الضواغط الثقافية التي اسهمت بإنتاج اللامركزية في خطاب الوعي العام حالة من الصدامات التي شهدتها حقبة الحداثة ضمن اطر انبثاقها الاول الذي جرت فيه اعادة تشييد متصورات العالم على وفق رؤية ذات منظور عقلي محض حرضت على حركته الاولى الاطروحة الكوبرنيكية التي شكلت جذراً مستقبلياً لهزة ورجرجة أفصحت عن أثرها المستقبلي الذي دحض المركزية الدينية على الاقل فيما يخص البعد الانطولوجي لسردية العالم وانبثاقه الاول وما اعقب ذلك من محاولات ثقافية صدرتها المعالجات السردية في الرواية والقصة وباقي متون الادب عامة، وما أعقب ذلك الاتيان من ممارسة جمالية داخل الحيز التطبيقي الذي راح ينحو نحو تشظي الشكل وتعدد المرجعيات، واختلال التراتبيات التقليدية وخلط المقدّس بالدنيوي والرسمي بالشعبي، والمحلي بالكوني وهكذا لتتحول الآداب والفنون عامة والعرض المسرحي خاصة الى فنون تتطور بالمناقلات المعرفية المجاورة وتنبئ صورها المصغّرة عن لصراع ثقافي مفتوح، لا مركز له، ولا يقين فيه ، ادى الى فقد العديد من مؤثراته الاجتماعية عبر العصور اللاحقة، ولم يغفل المؤلف عن آثار مزامنة هذا الحراك والانزياح والتحول للطروحات المجددة في الانساق الايديولوجية التي ضربت الركائز الاجتماعية المتهالكة وما آلت اليه السلطة كمفهوم فلسفي اعيد تشييده على وفق متصورات مجددة مررتها أطروحات، (سان سيمون، وماركس، واوغست كونت) وغيرهم، حيث أسهمت مقارباتهم الاجتماعية في دفع الجوانب الابداعية من الحياة للبحث عن بدائل مركزية تتيح منطلقات مغايرة يمكنها أن تنسجم مع التطورات الحاصلة سواء في الحياة العامة أو في بنى الوعي المجدد الذي صار يقترح بنائين جدد للعالم الحديث من خارج الاطر الدينية واقترح أن تقاد المجتمعات من قِبَل العلماء والمنتجين المهندسين، الصناعيين، والفنانين، وكان ضرب مركزية السلطة الحاكمه في مقترح توليها … وباختصار فقد زعزع نظام جديد لانتاج العالم وبذلك فقد سلط المؤلف الضوء على البنى الثقافية والاجتماعية التي اتجهت الى اللامركزية من بوابة انتاج السلطة وتغيير علاقات القوى المهيمنة.

العرض المسرحي: تسريب المركزيات واندلاع المعنى

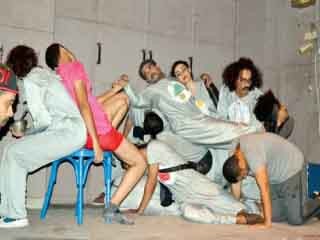

أشتمل القسم الثاني من الكتاب المذكور على تحليل نقدي يختلف بحيثياته ومقصده ونواياه فهو تحليل يبحث عبر العروض المسرحية العراقية عن ضالة بعينها تلك التي يراها المؤلف والباحث د. نورس عادل شكلت أحدى مسببات تصدع الخطاب المسرحي العراقي وأدت بصورة او اخرى الى نوع من الجفاء والتصادي بين المعنى الذي صارت تنتجه منظومة العرض المسرحي وبناها الجمالية وبين المتلقي الذي تعرضت عمليات تلقيه الى ازاحة متكررة وتداخل أدى الى تشويش نظم استقباله لذلك المعنى بل وجعله في العديد من الاحيان وعبر قراءات نقدية لتجارب مسرحية كثيرة يقف عاجزاً عن فهم التناقض الحاصل في انتاج المعنى، ذلك أن فواعل التعددية المركزية في المتصورات النابعة عن المنعطف الابستمولوجي للمخرج المعاصر سارت ترزح تحت وطأة التداخل بعد مغادرة المفاهيم الثنائية التي تعرف عليها ذلك الجزء من الوعي الانساني المتعلق بالتذوق الجمالي عبر تراكم خبرته في أنشاء جدليات كونية ومصيرية غالباً ما كانت تترك خياراً للمتلقي في أن يأخذ جانياً منها ويختار مع من يقف، تلك السبل الثنائية بدت تتعرض للمحو عبر الاتيان بالثلاثيات والرباعيات أي عبر تدشين العديد من المشغلات المنتجة للمعنى في آن واحد وفي موضع واحد وعبر اجتلاب آليات عمل أخذت تتحول الى تقاليد عامة تدخل في صلب الانتاج الفني المسرحي حتى صارت هذه التقاليد من مسلمات العمل المسرحي ومن علاماته المعاصرة دون قيد أو اشتراط او معايير متفق عليها، وكأن مقولة الفن للفن بدت تعيد انتاج ممكناتها عبر عمليات التدوير التي تخضع لها الأطر الفنية في رص مدوناتها التابعة لمخرجات الفني والثقافي الغربي، فمنذ اغراء النص بذاته ولذاته بعيداً عن نوايا صانعه ومنذ اللحظة التي مرر فيه العاملون في الحقل المسرحي لمقولات المحو مثل موت المؤلف ومثيلاتها بدت الفرصة سانحة للمشغلات اللامركزية بتدشين أطرها واخذت مقاصد الخطاب المسرحي على مستوى المضامين تتوزع بين العديد من المقاصد المتناقضة والمتعارضة والمتداخلة عبر منظور يسمح باقتطاع أجزاء المعنى وتهجينه بأجزاء من معنى آخر دون التأكد من امكانية الطباق الفكري أو الجمالي ودون أدنى معايير تعاين على وفقها حجم الضرر ممكن الحدوث، والذي يمكن أن يسببه تسريب مرتكزات المعنى واندلاع وجهات النظر المتناقضة ضمن حيز التلقي المخصص للعرض المسرحي والذي من المفترض أن تتوافق اهم مبادئه الرئيسة مع مفهوم القصدية في انتاج الدلالات والامساك بحدود المعنى المنبثق عبر مرسلة جمالية أو عند محددات إرادة صناع العرض ومنع انفلات عقد التلقي، الامر الذي أصبح احدى اشكاليات خطاب المسرح المعاصر الذي انتهج العديد من العاملين فيه نهجاً لامركزياً انعطف حتى على التعاطي مع العناصر المكونة له، وهو ما يستدل عليه المؤلف في عروض مسرحية تتداخل فيها رؤى الاخراج والرؤى النصية ضمن منسوب من المحو والاقتطاع والمجاورة وتتصارع فيها النظم الدلالية الاخراجية مع النظم النصية والادائية والسينوغرافية، الامر الذي ينذر بتشتيت غائية المسرح بعيداً عن أهدافه الاجتماعية.

.